Was ist Knochenmarkkrebs und wie zeigt er sich?

Knochenmarkkrebs trifft die Blutbildung tief im Inneren des Körpers. Seine verschiedenen Formen beeinflussen die Gesundheit auf unterschiedliche Arten.

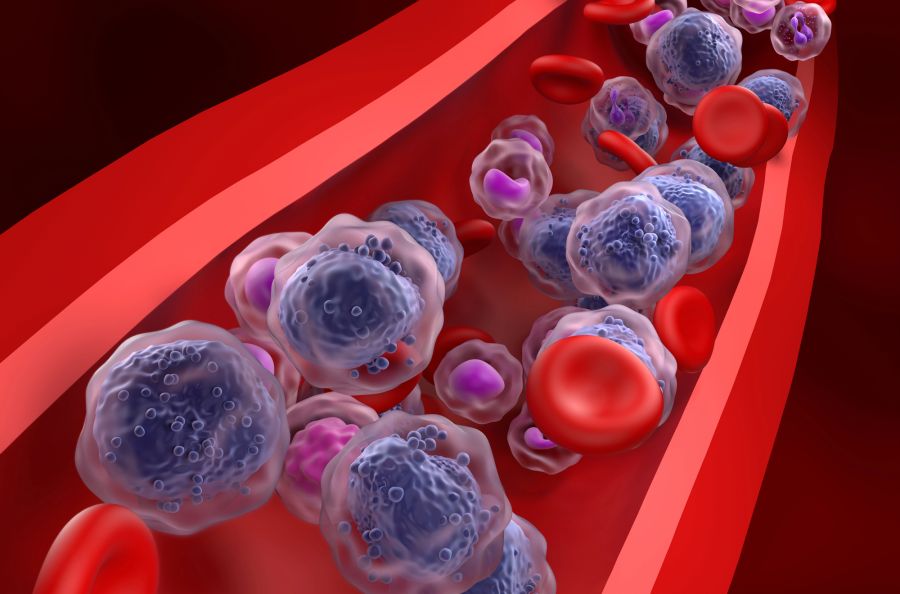

Knochenmarkkrebs entsteht in den blutbildenden Zellen des Knochenmarks – dem Schwammgewebe in den Knochen. Hier entwickeln sich Blutstammzellen zu roten und weissen Blutkörperchen sowie zu Blutplättchen.

Wenn diese Zellen ausser Kontrolle geraten, spricht man von Knochenmarkkrebs. Wichtig: Knochenmarkkrebs ist nicht mit Knochenkrebs gleichzusetzen.

Die Krankheit umfasst verschiedene Typen wie Leukämie, Multiples Myelom und Lymphom, die unterschiedliche Blutbestandteile betreffen.

Die Hauptformen von Knochenmarkkrebs

Leukämie befällt meist die weissen Blutkörperchen. Dabei produziert der Körper zu viele kranke Zellen, die die gesunden verdrängen.

Das Multiple Myelom entsteht durch eine Überproduktion von Plasmazellen. Diese sammeln sich in den Knochen, bilden Tumore und zerstören dabei Knochengewebe.

Lymphome beginnen im lymphatischen System und können sich auf das Knochenmark ausbreiten. Dazu kommen myeloproliferative Neoplasmen, bei denen das Knochenmark zu viele unreife Stammzellen produziert ‒ und myelodysplastische Syndrome, die häufig als Vorstufe zur Leukämie gelten.

Symptome von Knochenkrebs erkennen

Starke Müdigkeit und ein unerklärlicher Gewichtsverlust sowie Knochenschmerzen sind typische Warnzeichen. Eine niedrige Blutzellzahl führt zu zusätzlichen Symptomen.

Wenig weisse Blutkörperchen erhöhen insgesamt die Infektionsanfälligkeit, geringe rote Zellen verursachen Atemnot und Blässe. Ein Mangel an Blutplättchen steigert die Blutungsneigung.

Das bedeutet, dass der Körper leichter und schneller zu bluten beginnt, auch bei kleineren Verletzungen oder manchmal ohne ersichtlichen Grund.

Ursachen und Risikofaktoren

Die genaue Ursache von Knochenmarkkrebs ist noch weitgehend unbekannt. Fest steht aber, dass Strahlenbelastung, familiäre Vorbelastungen und Rauchen das Erkrankungsrisiko erhöhen können.

Knochenmarkkrebs tritt zudem häufiger bei älteren Menschen auf. Genetische Veränderungen im Erbgut der Knochenmarkzellen begünstigen die Entstehung, besonders bei bestimmten Formen wie dem Multiplen Myelom.

Viruserkrankungen, wie das Epstein-Barr-Virus oder HIV, können das Risiko zusätzlich steigern. Auch beruflicher Kontakt mit Chemikalien wie Benzol wird als möglicher Risikofaktor diskutiert.

Diagnose: Wie wird sie gestellt?

Die Diagnose von Knochenmarkkrebs beginnt mit einer gründlichen körperlichen Untersuchung und der Erfassung der Krankengeschichte. Wesentliche erste Schritte sind Blut- und Urintests, die Aufschluss über die Anzahl und Art der Blutzellen geben.

Dabei werden auch Tumormarker und Stoffwechselwerte untersucht, um die Organfunktion zu prüfen. Bildgebende Verfahren wie Computertomographie (CT) oder Magnetresonanztomographie (MRT) helfen, das Ausmass des Knochenbefalls sichtbar zu machen.

Zentral ist die Knochenmarkbiopsie, bei der eine Probe aus dem Beckenknochen entnommen wird, um die Zellen im Labor zu analysieren.

Wie sieht die Behandlung von Knochenmarkkrebs aus?

Zu den häufigsten Therapien gehören die Chemotherapie, die Krebszellen im ganzen Körper angreift, und Strahlentherapie, die gezielt Tumore im Knochen bekämpft.

Immuntherapien ihrerseits stärken das körpereigene Abwehrsystem gegen die Krebszellen.

Gezielte Therapien, die nur bestimmte Krebszellen angreifen, haben mittlerweile an Bedeutung gewonnen, weil sie gesunde Zellen schonen. Stammzelltransplantationen können beschädigtes Knochenmark durch gesundes Spendermaterial ersetzen und bieten oft die Chance auf langanhaltende Remission.