«Messie-Syndrom»: Wenn exzessives Horten das Leben beeinträchtigt

Gegenstände zu sammeln, ist zunächst nicht ungewöhnlich. Manchmal liegt allerdings eine ernsthafte psychische Erkrankung vor.

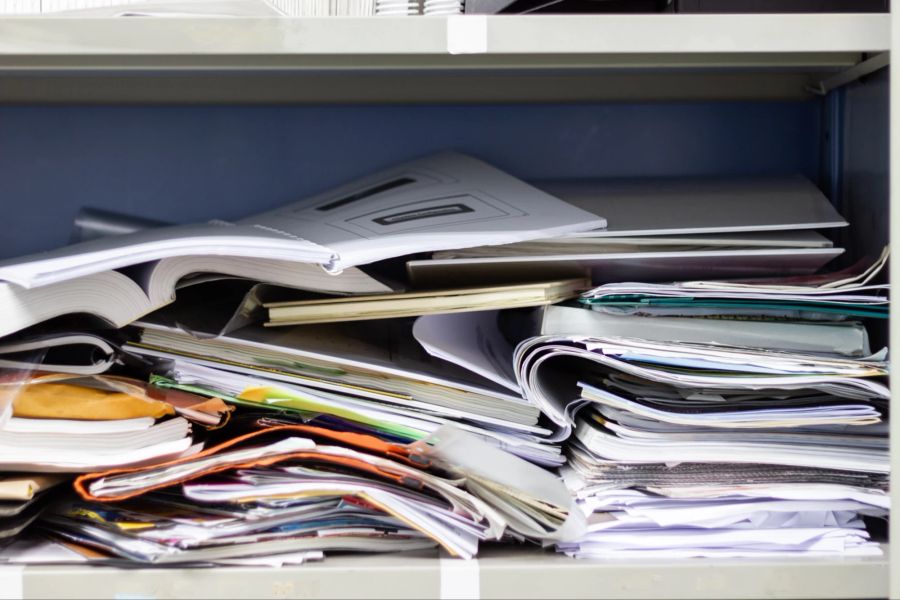

Das exzessive Horten von Gegenständen kann das tägliche Leben und auch soziale Beziehungen beeinträchtigen.

Das Phänomen trägt die medizinische Bezeichnung «Disposophobie». Umgangssprachlich ist es auch als das sogenannte «Messie-Syndrom» bekannt.

Pathologisches Horten: Was steckt dahinter?

Wenn Menschen ihre Gegenstände horten, ist das manchmal nicht nur ein kleines Laster oder ein Zeichen der Unordnung. Stattdessen kann hier eine ernsthafte psychische Erkrankung vorliegen.

Ihre Symptomatik: Menschen lagern unsortiert und ohne jedes System Dinge, VIELE Dinge. Die Folge: unkontrollierbares Chaos im Haus.

So richtig problematisch wird die Störung dann, wenn sie den Alltag auf Dauer beeinträchtigt: Räume sind durch die aufgehäuften Gegenstände beispielsweise nicht mehr nutzbar. Und das Hortverhalten lässt auch die Familien des Betroffenen nicht unberührt.

Warum hortet jemand?

Die genauen Ursachen für das «Horten» sind noch nicht vollständig geklärt. Zum einen wird es als Symptom interpretiert. Dann stehen andere, eigenständige Störungen dahinter: zum Beispiel Mobilitätseinschränkungen, Lernbehinderungen oder eine beginnende Demenz.

Auch Veränderungen in der psychischen Gesundheit können ein exzessives Horten zur Folge haben. Dazu gehören eine schwere Depression, Schizophrenie oder ganz allgemein Zwangsstörungen.

Genauso gut kann das Horten jedoch als eigenständige Erkrankung auftreten.

Wie unterscheidet sich Horten vom Sammeln?

Es gibt einen klaren Unterschied zwischen dem exzessiven Anhäufen von Gegenständen und einer Sammlung. Während eine Sammlung in der Regel gut organisiert und leicht zugänglich ist, zeichnet sich das Ergebnis gehorteter Gegenstände durch Unordnung, um nicht zu sagen Chaos aus.

Allerdings: Hortende Personen nehmen oft nicht wahr, dass ihre Dinge viel Platz einnehmen. Dazu sind die Objekte grösstenteils unzugänglich.

Und sie haben in der Regel wenig oder gar keinen monetären Wert. Trotzdem entwickeln die Betroffenen eine auffällig starke emotionale Bindung zu diesen Dingen.

Wie erkenne ich, ob jemand pathologisch hortet?

Das krankhafte Horten kann bereits im Teenageralter beginnen. Mit zunehmendem Alter wird das Verhalten dann deutlicher.

Ein Alarmzeichen ist, wo jemand Schwierigkeiten bei der Organisation von Gegenständen hat. Oft können Betroffene schon alltäglichen Aufgaben wenn, dann nur mit Mühe bewältigen.

Wer sich von seinen Gegenständen trennen soll, gerät in Stress und leidet womöglich auch unter Ängsten.

Wie kann ich helfen?

Wenn Sie vermuten, dass jemand in Ihrem Umfeld betroffen ist, sollten Sie einfühlsam vorgehen.

Zeigen Sie Respekt und üben Sie Verständnis zu zeigen, auch wenn Sie selbst Anspannung oder Stress beim Anblick empfinden. Viele Betroffene verspüren eine grosse Scham oder fühlen sich verurteilt, weshalb sie sich isolieren, das kann die ohnehin belastende Situation zusätzlich verschärfen.

Versuchen Sie, die Person dazu zu ermutigen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Als hilfreich bei der Bewältigung des Hortens haben sich zum Beispiel Verhaltenstherapien erwiesen.